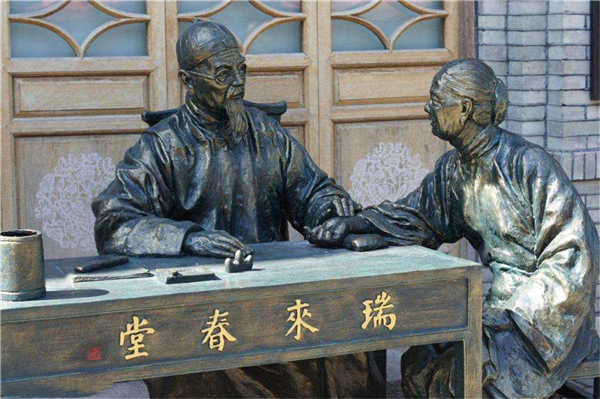

中醫(yī)藥銅雕塑的傳承作用

我國中醫(yī)藥文化源遠流長,其底蘊十分豐富,“醫(yī)儒不分家”,是中國古代社會特有的一種現(xiàn)象,為了更好的傳承中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化,中醫(yī)藥銅雕塑起到了很好的弘揚作用。

中醫(yī)起源于華夏先民長期的勞動實踐,是對生命現(xiàn)象的感知與陳述,是與自然和疾病作斗爭而留下的豐富而珍貴的物質(zhì)和精神財富。關于醫(yī)藥起源,一般有三種說法:一說始于黃帝,一說始于神農(nóng),一說始于伏羲,他們分別被看作是中醫(yī)學、中藥學和針灸學的開創(chuàng)者。

"醫(yī)生"之稱,始見于《唐六典》:"醫(yī)生四十人,典學二人",即指學習醫(yī)學的人。唐時設置學校令人習醫(yī),凡學醫(yī)的人稱為醫(yī)生,并不完全等同于今日之醫(yī)生。唐以前,行醫(yī)之人稱呼較為復雜,如小疾臣、疾醫(yī)、太醫(yī)令等。宋元明清時期,由于歷代皇帝比較重視醫(yī)學,醫(yī)政管理日趨完善,設專門醫(yī)官制度,如立翰林醫(yī)官局和太醫(yī)院。但是對從醫(yī)者的稱呼仍不統(tǒng)一,直至近代,"醫(yī)生"才成了為醫(yī)治病者的通稱。

"大夫"是中國古代的一個官階稱號,階級地位很高。古代國君之下有卿、大夫、士三級。春秋時代的大夫,按職位高低有上、中、下之分。但這些都不是醫(yī)官。直至宋徽宗政和年間重訂官階時,在醫(yī)官中設置了大夫、郎中等官職,是醫(yī)官中最高級。由此,太醫(yī)專稱大夫。唐末五代以后始稱醫(yī)生為"大夫"。為了區(qū)別于官名,稱醫(yī)生為"大(dai)夫"。

"本草"一詞源于《神農(nóng)本草經(jīng)》干百年沿用至今,它已經(jīng)成了所有中藥材的統(tǒng)稱。中草藥為何統(tǒng)稱中藥材為"本草"呢?根據(jù)五代時期的韓保升說法:"按藥有玉石,草木、蟲獸,而直云本草者,為諸藥中草類最多也。"應該說這是長期以來人們對中藥材統(tǒng)稱為"本草"最公認的解釋。《說文解字》中說:"藥,治病草也,從草。"這反映了最初只有植物藥的狀況。雖然,后來人們又發(fā)現(xiàn)了動物藥、礦物藥,但這一概念被保留了下來,所以后世把藥物統(tǒng)稱為"本草"。

"堂"的來歷,據(jù)說,名醫(yī)張仲景舉孝廉,做了長沙太守,仍定期在衙門大堂為百姓解除病痛。行醫(yī)時他端坐在大堂上,為群眾診治。后來人們就把坐在藥鋪里給人看病的醫(yī)生,通稱為"坐堂醫(yī)生"。這些醫(yī)生也把自己開設的藥店取名為"XX堂",現(xiàn)在中醫(yī)館或中藥店稱"堂",也是源于此。