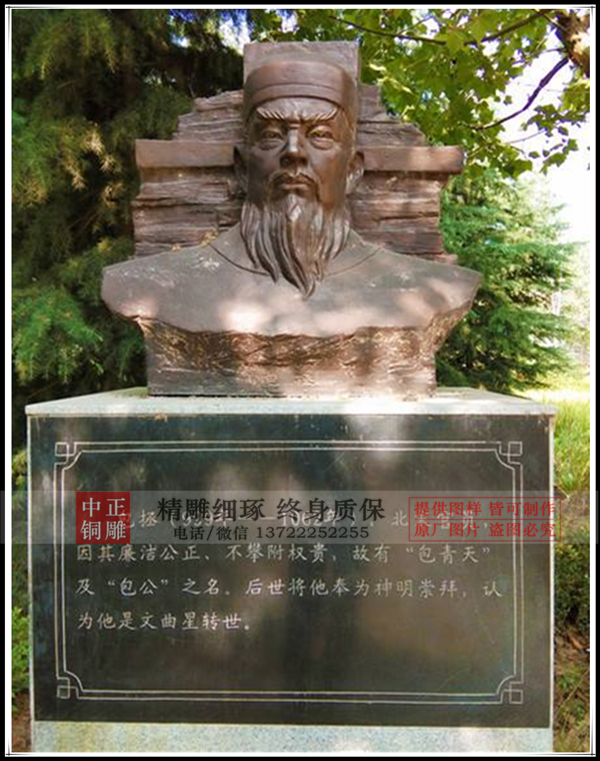

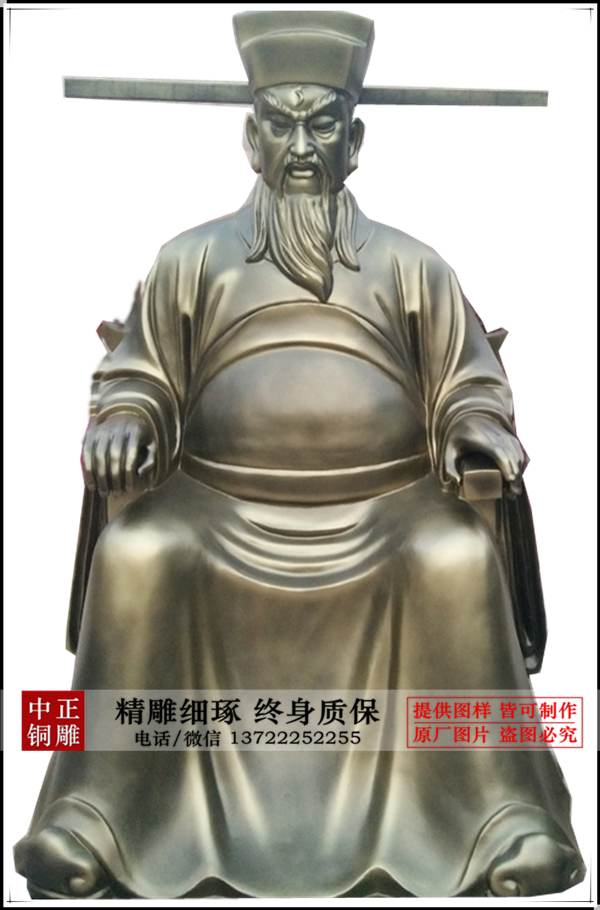

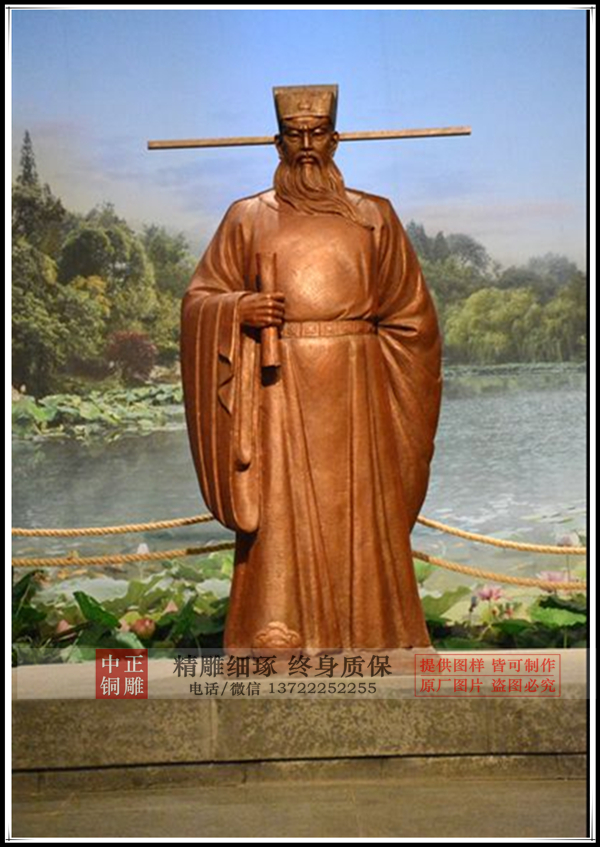

古代人物雕塑包拯

說起古代人物雕塑包拯,腦海中不禁浮現出一張臉黑如炭,額頭有月牙“包黑子”的形象,而歷史上剛正不阿的包拯并不是一張黑臉,為何到了電視劇中包拯就成為了“包黑炭”呢?

歷史上的包拯臉部非但不黑,反而還比較白凈,是個白面書生。包拯是個地地道道的官二代,父親包令儀中了進士,后做了知縣。盡管知縣是個七品芝麻小官,可在北宋時期,一家人吃穿不愁。生活在這樣的家庭中包拯能曬黑嘛?此外,包拯個頭一般,一米六左右。證據是上世紀70年代,考古人員在合肥對包拯墓地進行了搶救性發現,從包拯的遺骸來看,他身高不到一米六五。

包拯是一個大孝子。包拯早年考中進士,授任昌縣(今江西永修)知縣。由于父母年邁,包拯不忍離開,遂辭官在家中侍奉雙親,受到人們的稱贊。隨著父母相繼去世,守喪期滿,在鄰居的勸說下,包拯這才赴京聽選。在動身出發前夕,包拯賦詩一首,“清心為治本,直道是身謀。秀干終成棟,精鋼不作鉤。倉充鼠雀喜,草盡狐兔愁。史冊有遺訓,無貽來者羞。”

景佑四年(1037年),包拯被授予安徽天長知縣,正式走上仕途。正史中關于包拯斷案只記載了一個,“牛舌案”,這起案件是包拯在天長縣知縣任上斷的。這起案件的經過是這樣的,一位老農來縣衙告狀,控告有人割掉了他家的牛舌頭,請求官府捉拿兇手。

農耕時代,耕牛是重點保護對象,肆意殺害會受到嚴懲。經過一番走訪,包拯認定這是一起仇人惡意報復的案件,決定順藤摸瓜進而引蛇出洞。包拯告知這位老農:“牛舌被割,這頭牛必死。你回去殺掉,將牛肉賣掉,但是不要聲張。”

老農照做了,不久老農仇人立即告密,稱有人將耕牛殺掉了。包拯一拍驚堂木,猛然怒喝道:“大膽狂徒,為何先割牛舌,又來告人家私宰耕牛?如此可惡,還不從實招來!”兇手就此暴露,只得認罪。

包拯為人正直,不畏皇權,罵人時唾沫星子都濺到皇帝臉上。包拯發揮自己的彈劾能力,六次彈“國丈”,硬生生把宋仁宗寵妃的堂伯父張堯佐給拉下馬來。于是,后人對包拯的形象做了加工,認為他鐵面無私,而鐵是黑色的,于是包拯這位白面小生,就成為了包黑炭。