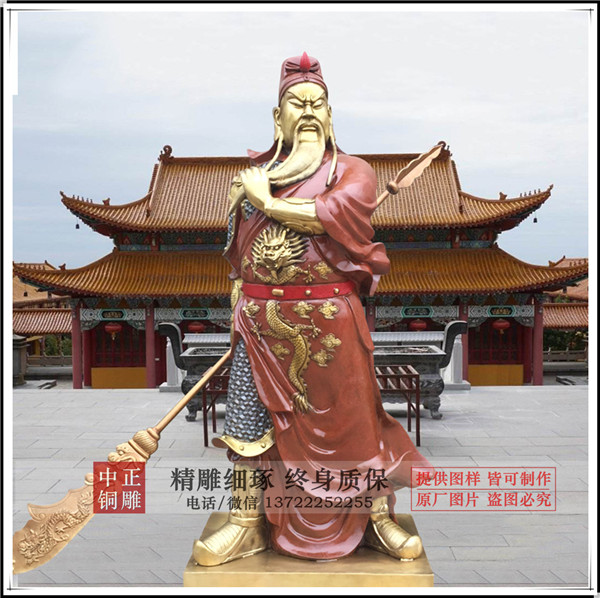

對關(guān)公銅像的宗教信仰

發(fā)布時間:2019-07-30點擊量:136

在關(guān)公銅像信仰中,宗教行為獻祭、祈禱糅合于祭祀之中。隨著關(guān)公信仰的興盛,逐漸形成了程式化、規(guī)范化、制度化的宗教禮儀,包括祭祀的等級、祭期、祭器、祭品、牲牢、祭祀程式,等等。

對關(guān)公的祭祀情況,宋代以前記載闕如,大約仍處于民間自發(fā)祭祀階段,官方偶一為之。隨著關(guān)公信仰的流行與興盛統(tǒng)治者開始予以關(guān)注。據(jù)《荊門志》記載,北宋時玉泉山關(guān)廟被列入地方祀典,大中祥符六年(公元1013年),朝廷命荊門軍以公錢修葺玉泉山關(guān)廟。又據(jù)宋鄭南《武安英濟王廟記》記載,紹圣三年(公元1096年),賜玉泉山關(guān)廟“顯烈”匾額。(參見清·張鎮(zhèn)《解梁關(guān)帝志》卷之三《藝文上》)這是以朝廷名義給予關(guān)公之神的第一次封贈,表明官方對關(guān)公之神的正式承認。

明代時,有關(guān)關(guān)公祭祀禮儀的簡略記載,開始見諸典籍,據(jù)明李東陽等《大明會典·群祀三·京都祀典》:“京師,漢前將軍漢壽亭侯關(guān)公廟:……每歲五月十三日,以侯生辰,用牛、羊一、豕一、果品五、帛一,遣太常寺堂上官行禮;國有大事則告。南京,漢前將軍漢壽亭侯關(guān)公廟……每歲四孟及歲暮,遣應(yīng)天府官祭;五月十三日,又遣南京太常寺官祭。

清代時,關(guān)公信仰達到鼎盛時期,對關(guān)公銅像的祭祀也提升到了登峰造極的地步。清承明制,朝廷的祭祀級別分為三等:大祀、中祀、群祀。對關(guān)公的祭祀初為群祀,在咸豐三年升為中祀。以歷代帝王、先師孔子處于同一級別。