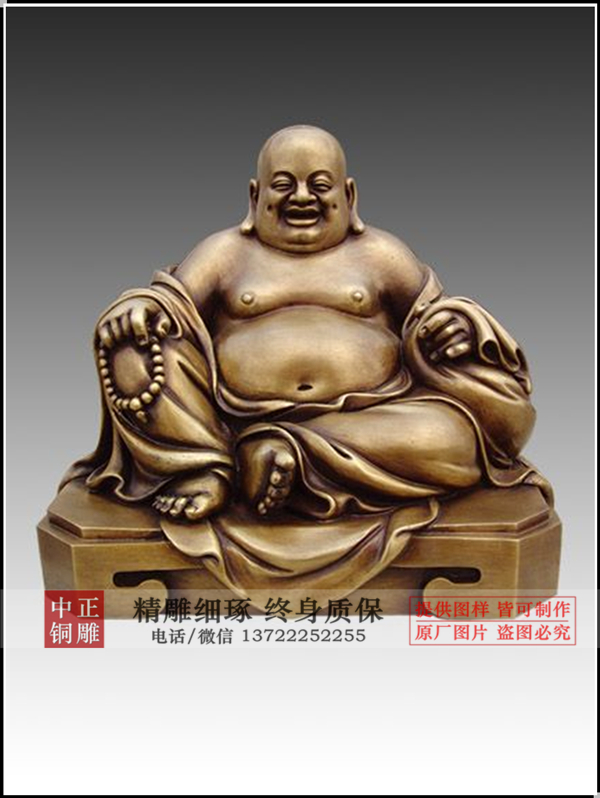

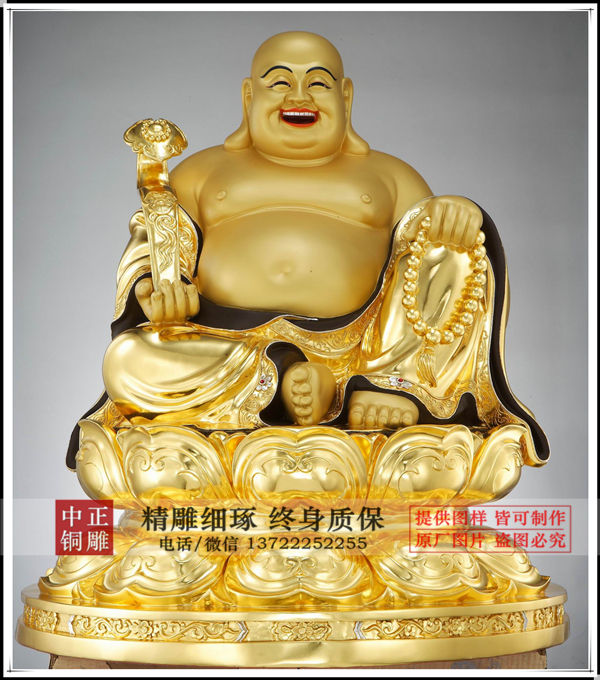

銅佛像中的大肚布袋彌勒佛寓意

彌勒佛銅佛像是三世佛中最后一位即未來佛,現在寺院山門常見的銅雕笑臉布袋和尚,就是為一般人所熟知的彌勒佛雕塑造像;兩旁意寓深遠的對聯,為人津津樂道。

在五代、兩宋時期的佛教流變中,彌勒菩薩像能夠迅速轉化成為典型的佛造像,是佛像藝術發展的必然結果,也是佛教信徒尋求歸宿的最終抉擇,同時又是一些人取代封建王朝的宣傳需要和政治需要"布袋和尚是我國佛教中的一個典型造像,也是對我國彌勒造像世俗化影響最大的佛教。

傳說"約在唐宣宗和昭宗時,浙江奉化農民張重天收養了一個八歲小孩,名叫契此"與人比賽插秧,能夠揮手而就"契此長到十八歲時,出家到二里外的大橋鎮岳林寺當了和尚"他當和尚后,總有一個布袋和錫杖緊隨其身,眾人稱他為“布袋和尚”他背著袋子,在街坊田野拾廢物,常唱道:“有時備無時,無用變有用”有人笑他的布袋是垃圾袋,他又唱道:“我有一布袋,虛空無掛礙,展開遍十方,入時觀自在”雖然契此已經出家,但他卻不守佛門的清規戒律,經常吃葷,有人給他吃雞蛋,他便唱道:“混濁乾坤一口飽,也無皮血也無毛,老僧帶你西天去,免在人間受一刀”雖然歌詞通俗簡單,卻包含了深刻的禪意"奉化岳林寺由于是布袋和尚的出家之地,后人又認為他就是彌勒菩薩的化身,這里就成為最早塑造布袋彌勒佛像的地方。

后來,供奉布袋和尚的行為迅速在各地的佛寺傳播開來"對于布袋彌勒形象較早的具體記載當數南宋的普濟和尚"因為他與契此是同鄉,十九歲時也在岳林寺出家為僧,圓寂于七十五歲,生前撰寫了近一百萬字的’五燈會元"他在這部著作的“應化圣賢”一節中,詳細地記載了明州布袋和尚的體貌特征"

大肚能容,了卻人間多少事;滿腔歡喜,笑開天下古今愁。大肚能容,容天下難容之事;開口便笑,笑世間可笑之人“。