什么是城市銅雕的公共性

發布時間:2019-03-22點擊量:61

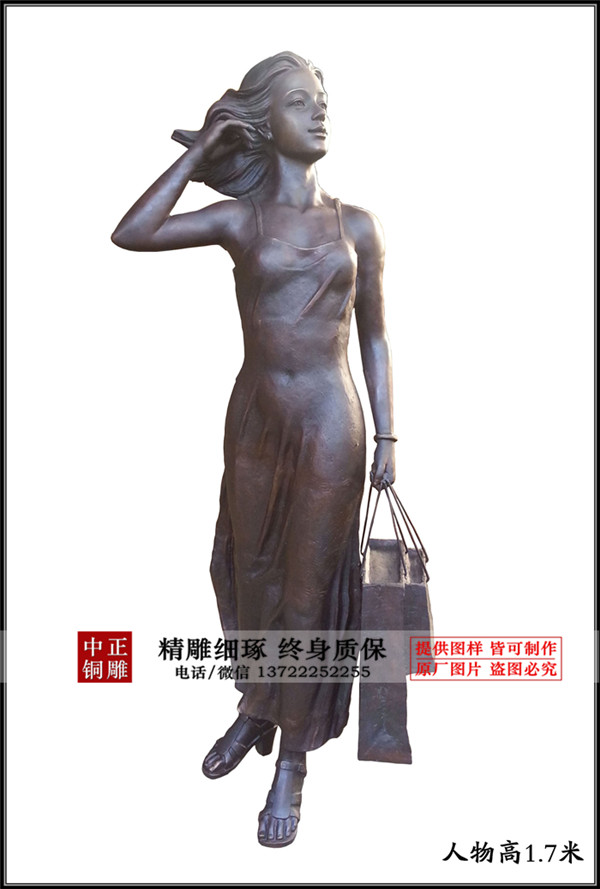

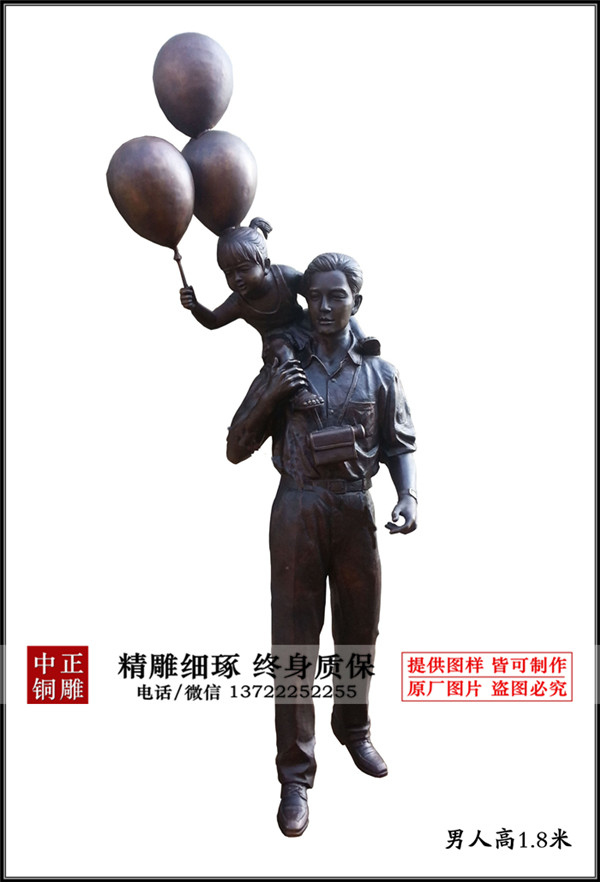

公共性是指的是并不是把一件雕塑放在公共空間,如廣場、公園、小區等地方,它就能成為一件公共雕塑。當下大量的波普化、媚俗化、裝飾化的城雕,不但沒有考慮觀眾的審美趣味,而且成為了充斥在公共空間中的視覺垃圾。

20世紀60年代中期,美國極少主義雕塑家卡爾·安德烈曾將古典雕塑到極少主義雕塑之間的發展過程概況成三個重要的階段:作為形狀的雕塑,作為結構的雕塑,作為地點的雕塑。在安德烈看來,這三個階段可以分別對應于古典雕塑、現代雕塑與后現代雕塑。但是,我們會發現,當雕塑進入現代主義階段后,其藝術本體的邊界已發生了根本性的變化,“地點”或“場地”替代了現代主義雕塑所追求的風格與“結構”。問題就在于此,一旦雕塑將“場地”作為藝術本體的核心,而不再將個人化的風格與自律的形式表達作為要旨,

雕塑自身的觀念也就會發生革命性的變化,此時也意味著,現代主義雕塑的歷史將會走向終結。雖然說中國的城市雕塑取得了不錯的成績,但有兩個核心的問題一直沒有得到很好的解決。一個是,城市雕塑太強調藝術家的創作意圖,忽略了觀眾對作品的接受。藝術家創作意志與觀眾接受所產生的矛盾,就會出現《傾斜之弧》所面臨的尷尬局面。

當然,這也并不意味著,城市銅雕需要取悅于觀眾,迎合大眾的審美趣味。事實上,當下大量的波普化、媚俗化、裝飾化的城雕,不但沒有考慮觀眾的審美趣味,而且成為了充斥在公共空間中的視覺垃圾。

最終,公共空間成為了城市雕塑顯現自身公共性的一個重要的載體。但這并不意味著,只要出現在公共空間,而且贏得了觀眾喜愛的雕塑就是一件有公共性的城市雕塑。相反,它們有可能是流行的,甚至是庸俗的。